Home

Berufsinformationen

Postkarten

Kalender

Info

> Kalender-Doku

Kalenderblätter

Impressionen

Bestellen

News

Links

Kontakt

K44

Druckversion

Ergotherapiekalender 2002 Doku

Berufsinformationen in Bild und Text

Diplomarbeit

Schule für Ergotherapie Zürich

Etelka Andraskay, Nicole Lichtensteiger, Sonja Rota Zürich, September 2001

Dies ist die Internetversion der Dokumentation zur Entstehung des Kalenders. Ein Klick auf ein Bild führt jeweils zum Grossformat.

Eine pdf-Version kann hier heruntergeladen werden (1 MB)

Inhaltsverzeichnis

Titelseite (Bild, 143kB)

INHALTSVERZEICHNIS

ZUSAMMENFASSUNG

HERZLICHEN DANK

1 EINLEITUNG

1.1 Idee/Motivation

1.2 Zentrale Fragestellung

1.3 Zielsetzungen

1.3.1 Zielsetzungen zum Kalender

1.3.2 Zielsetzungen zum Prozess

1.4 Zielgruppe

1.5 Abgrenzung

2 ENTSTEHUNG DES KALENDERS

2.1 Vorbereitungen

2.1.1 Fachpersonen

2.1.2 Fachliteratur

2.1.3 Finanzielle Fragen

2.1.4 Technische Abklärungen

2.2 Planung

2.2.1 Zeitplan

2.2.2 Strukturen des Kalenders

2.3 Herstellung

2.3.1 Chronologischer Ablauf

2.3.2 Entstehungsorte der Fotografien

3 INHALTSKONZEPT

3.1 Einleitung

3.2 Schema

3.3 Die fünf Ebenen

3.3.1 Betrachterebene

3.3.2 Wissensebene

3.3.3 Symbolebene

3.3.4 Schlagwort

3.3.5 Textebene

3.4 Berufsinformationstext

4 KALENDERBLÄTTER

4.1 Titelbild

4.2 Januar

4.3 Februar

4.4 März

4.5 April

4.6 Mai

4.7 Juni

4.8 Juli

4.9 August

4.10 September

4.11 Oktober

4.12 November

4.13 Dezember

4.14 Letzte Seite: Berufsinformationen

5 EVALUATION

5.1 Evaluation der zentralen Fragestellung

5.2 Evaluation der Zielsetzungen

5.2.1 Evaluation zum Kalender

5.2.2 Evaluation zum Prozess

5.3 Persönliche Evaluation

6 EMPFEHLUNGEN ZUR PRODUKTION

6.1 Kostenschätzung

6.2 Finanzierung

6.3 Verkauf

6.4 Verwendung der überzähligen Fotografien

7 ANHANG

7.1 Umfrage

7.2 Einwilligungserklärung

7.3 Bildnachweis

7.4 Quellenangabe

Zusammenfassung

Unsere Diplomarbeit "Ergotherapiekalender 2002" umfasst zwei Teile; einen Jahreskalender mit 12 Farbbildern im Format A3 in einer Auflage von 50 Exemplaren, und eine Dokumentation, in der die Entstehung des Kalenders beschrieben und ausgewertet wird.

Der Kalender soll BetrachterInnen im Wartezimmer oder Therapieraum anhand eines Bildes und eines kurzen Textes Eindrücke über die Ergotherapie vermitteln. Er versucht das Interesse von erwachsenen PatientInnen und Angehörigen zu wecken und ihnen auf eine neue Art das Berufsbild der Ergotherapie näher zu bringen.

Beispielsweise zeigt das Kalenderblatt vom Februar 2002 eine Bilderreihe zur Entstehung eines Kuchens sowie das gut sichtbare Schlagwort "Tätig sein". In einem kleiner geschriebenen Text wird beschrieben, dass es viele Fertigkeiten braucht, um einen Kuchen herzustellen, und deshalb gezielt eingesetzte Tätigkeiten im Mittelpunkt der Ergotherapie stehen.

Für die Gestaltung des Kalenders zogen wir eine professionelle Grafikerin bei. Die konzeptionelle Arbeit sowie die Fotografien haben wir selbst erstellt.

Herzlichen Dank...

- Prisca Sibold

für die inhaltliche und moralische Unterstützung - Heidi Würgler

für die professionelle Gestaltung des Kalenders - Dem Ergotherapieteam und den PatientInnen des Zieglerspitals Bern

für die spontane Mithilfe - Heidi Blum Zurbriggen, Frühberatung und Ergotherapie Zentrum

Wädenswil, für die Benutzung der Räumlichkeiten - Den Statisten und Statistinnen

(im besonderen Brigitt, Michele, Sandro und Alina) - Peter Märki

für das Zurverfügungstellen seiner Computer und das Formatieren

unserer schriftlichen Arbeit - Patric Brogli

für die Mithilfe beim Fotografieren - Hilde Weber

für das Korrekturlesen der schriftlichen Arbeit - Erika Kuster

für ihre hilfsbereite Art beim Zurverfügungstellen diverser Unterlagen - Christian Bachmann und Marie-Theres Meier

für ihre Offenheit und ihr Interesse an neuen Ideen - Und allen anderen, die uns in dieser Zeit unterstützt haben

1 Einleitung

1.1 Idee/Motivation

Die Idee eines Ergotherapiekalenders ist bei einem "Brain storming" auf einem winterlichen Spaziergang durch den Wald entstanden. Am Kalender begeisterte uns der gestalterische und kreative Teil der Arbeit. Es reizte uns, ein handfestes Produkt für die Öffentlichkeit herzustellen. Auch gefiel uns das konkrete Ziel und die Überschaubarkeit der Aufgabe. Wir engagieren uns gerne für unseren Beruf und waren uns sicher, durch diese Diplomarbeit ein vertieftes Verständnis für die Ergotherapie zu erhalten.

1.2 Zentrale Fragestellung

Wie kann der Beruf Ergotherapie mittels eines Jahreskalenders dargestellt werden?

1.3 Zielsetzungen

1.3.1 Zielsetzungen zum Kalender

- Wir gehen der Frage nach, wie weit kann ein Jahreskalender als Öffentlichkeitsarbeit dienen.

- Es soll ein Kalender entstehen, der verschiedene Menschen zum Hinschauen animiert und sie neugierig macht. Im besten Fall fordert er sie dazu auf, das Bild aus der Nähe zu betrachten, sich Gedanken darüber zu machen und darin zu blättern.

- Der Kalender soll BetrachterInnen Eindrücke des Ergotherapie-Berufes vermitteln.

- Der Kalender soll ästhetisch gestaltet und somit als Dekorationsobjekt geeignet sein.

1.3.2 Zielsetzungen zum Prozess

- Die Zusammenarbeit im Diplomarbeitsteam soll konstruktiv, effizient und motivierend sein.

- Unser Aufwand soll den gegebenen zeitlichen Rahmen nicht zu stark überschreiten.

1.4 Zielgruppe

Die Zielgruppe des Kalenders sind in erster Linie erwachsene PatientInnen und Angehörige (einschliesslich Angehörige in der Pädiatrie). Wir erreichen diese, indem ErgotherapeutInnen den Kalender als Informations- und Dekorationsmaterial an eine Wand im Wartezimmer, im Therapieraum oder im Gang in der Nähe der Ergotherapie aufhängen können.

1.5 Abgrenzung

- Es ist uns nicht möglich, in zwölf Bildern den Beruf Ergotherapie in seiner Gesamtheit darzustellen.

- Wir haben nur in einem sehr beschränkten Rahmen abgeklärt, ob die Idee eines Kalenders bei ErgotherapeutInnnen und ihren PatientInnen auf Anklang stossen würde. Auch ohne diese Abklärungen sind wir der Meinung, dass es sich jederzeit lohnt, nach neuen und innovativen Möglichkeiten zu suchen, um unseren Beruf bekannter zu machen.

- Wir haben keine Umfrage gemacht, um herauszufinden was andere ErgotherapeutInnen in einem Kalender darstellen würden. Der Kalender zeigt jene Vorstellungen und Aspekte des Berufes, die uns wichtig scheinen.

- Wir werden auf die Aufteilung in die vier Fachbereiche verzichten, da die Vermittlung des Unterrichtsstoffes an der Schule für Ergotherapie Zürich nach dem neuen Konzept nicht mehr in dieser Aufteilung erfolgt.

2 Entstehung des Kalenders

2.1 Vorbereitungen

2.1.1 Fachpersonen

Die Herstellung eines Kalenders bedarf der Auseinandersetzung mit zwei Schwerpunkten: einem gestalterischen und einem inhaltlichen. Für die gestalterischen Fragestellungen nahmen wir Kontakt auf zu einer professionellen Grafikerin. Sie unterstützte uns bei der Herstellung der Fotografien und arbeitete an der visuellen Umsetzung unserer Inhalte mit. Auch bekräftigte sie uns im Entscheid, die Fotografien selbst zu produzieren. Der zweite Schwerpunkt war die Auseinandersetzung mit dem Inhalt des Kalenders. Unter anderem mussten folgende Fragestellungen im voraus erarbeitet werden: "Welche Aussagen wollen wir mit dem Kalender vermitteln?", "Welche Informationen über den Beruf sind für die BetrachterInnen wichtig?". Wir nennen diesen Teil der Arbeit das "Inhaltskonzept". Beim Erarbeiten dieses Konzeptes stand uns Prisca Sibold, unsere Diplomarbeitsbegleiterin, zur Seite.

2.1.2 Fachliteratur

Als Grundlage für die Erarbeitung des Inhaltskonzeptes dienten uns verschiedene Informationsbroschüren vom ErgotherapeutInnen-Verband Schweiz und von der Schule für Ergotherapie Zürich. Auch die Unterlagen aus dem Fach der Berufskunde flossen in unsere Arbeit ein. Zudem beschäftigten wir uns mit Diplomarbeiten, die sich in irgendeiner Form mit Öffentlichkeitsarbeit auseinandersetzen.

2.1.3 Finanzielle Fragen

Mit der Grafikerin gemeinsam wurden die Kosten der Herstellung eines Prototypen berechnet. Wir entschieden uns, die Kosten selbst zu tragen. Auch eine allfällige Produktion von 20 Exemplaren, die wir als Geschenke verwenden wollen, werden wir selbst finanzieren. Somit verzichteten wir auf die Sponsorensuche.

2.1.4 Technische Abklärungen

Fotografien: Wir beschäftigten uns zu Beginn der Arbeit intensiv mit der Frage, ob wir die Fotografien selbst herstellen, oder ob wir diese Aufgabe einem professionellen Fotografen übergeben sollten. Wir entschieden uns, die Fotografien selbst zu machen. Dieser kreative Anteil der Arbeit interessierte uns sehr, und wir konnten uns so die Mehrkosten für einen professionellen Fotografen sparen. Dafür mussten wir genügend Zeit einplanen, um uns mit den Kameras vertraut zu machen. Es galt auch abzuklären, ob sich die Bilder der Digitalkamera und diejenigen der 35er-Film-Fotokamera kombinieren liessen. Folgende Kameras standen uns zur Verfügung:

Nikon F-401s

Sony Digital Still Kamera DSC-S70

Canon EOS 500

Konica Autoreflex T3

Computer: Computer und Drucker für die Kalender-Prototypen standen uns im Atelier der Grafikerin zur Verfügung.

Druck/Ausstattung: Wir klärten ab, wieviel eine grössere Produktion von 50/100/200 Stück kosten würde und wo wir diese in Auftrag geben könnten (siehe Kapitel 6.1). Die Bindungsarten klärten wir in einer Buchbinderei ab.

2.2 Planung

2.2.1 Zeitplan

| Zeit | Tätigkeit | |

|

|

||

| bis zum 10. April 2001 |

|

|

|

|

||

| 10.+ 11. April 2001 |

|

|

|

|

||

| 1. DA-Woche |

|

|

|

|

||

| 2. DA-Woche |

|

|

|

|

||

| 3.+ 4. DA-Wochen |

|

|

|

|

||

| 3.+ 4. DA-Wochen |

|

|

|

|

||

2.2.2 Strukturen des Kalenders

Der Kalender besteht aus folgenden Teilen:

- Titelbild: Weitere Angaben unter Kapitel 4.1

- Monatsblätter:

Auf diesen sind folgende Komponenten zu sehen:

* Fotografien: Sie werden detailliert im Kapitel 3.3.3 beschrieben.

* Schlagwörter: Sie werden detailliert im Kapitel 3.3.4 beschrieben.

* Bildlegenden: Sie werden detailliert im Kapitel 3.3.5 beschrieben.

* Kalendarium: Es umfasst die Daten des Jahres 2002. Der Kalender ist zum Aufhängen gedacht. Er unterscheidet sich dadurch von einem "Gebrauchskalender" und ist nicht für das Einschreiben von persönlichen Daten vorgesehen.

* Übertitel: Um den BetrachterInnen den Zusammenhang zur Ergotherapie zu verdeutlichen, steht auf jeder Seite der Begriff "Ergotherapie". Dadurch wird klar ausgedrückt, dass jedes Kalenderbild etwas mit Ergotherapie zu tun hat. Ergotherapie hat zwölf Buchstaben. Auf jedem Kalenderblatt ist ein Buchstabe mit Farbe hervorgehoben. Damit soll visuell der Verlauf des Jahres dargestellt werden.- Berufsinformationstext: Auf der letzten Seite haben wir den Inhalt des Kalenders zusammengefasst und mit weiteren allgemeinen Informationen über den Beruf ergänzt. Wir erhoffen uns dadurch, dass sich interessierte BetrachterInnen einen tieferen Einblick über den Beruf verschaffen können. Dies setzt allerdings voraus, dass via Hinweis in der Bildlegende ("Weitere Berufsinformationen befinden sich auf der letzten Seite") die betrachtende Person auf die letzte Seite blättert. Zudem enthält die letzte Seite den Verweis, wo weitere Informationen bezogen werden können. Mit Einverständnis des Schulleiters Christian Bachmann verwendeten wir dafür über weite Teile die Informationsbroschüre der Schule für Ergotherapie Zürich (siehe Kapitel 4.14).

2.3 Herstellung

2.3.1 Chronologischer Ablauf

Erste Phase: Vorbereitungen und Proben

In Sitzungen wurde der Zeitplan besprochen, Informationen eingeholt und die Entscheidung getroffen, die Fotografien selbst herzustellen. Da wir nicht über ein spezielles Fotografie-Fachwissen verfügen, planten wir eine Probephase ein. An verschiedenen Orten wurde wild geknipst. Diese Probeaufnahmen sollten uns einerseits mit der Technik vertraut machen und anderseits Inspiriationen geben. Zudem stellten wir ein Formular zusammen, auf dem die abgebildeten Personen ihre Einwilligung zur Verwendung der Fotografien geben konnten (siehe Kapitel 7.2).

Zweite Phase: Konzeptphase

Hier setzten wir uns intensiv mit dem Inhalt des Kalenders auseinander. Zunächst gingen wir von unserer Zielgruppe aus. Wir stellten uns PatientInnen und Angehörige im Wartezimmer vor sowie mögliche Fragen, die diese im Vorfeld einer Ergotherapiebehandlung beschäftigen würden. Wir haben diese Fragen nur bedingt an Bekannten überprüft. Wir gehen davon aus, dass wir uns in eine vergleichbare Situation hineinversetzen können, da wir auch schon Patientinnen waren.

Nun wechselten wir den Blickwinkel. Wir formulierten unsere Ansprüche an den Kalender. Welche Informationen sind wichtig? Was wollen wir über Ergotherapie vermitteln? Damit stimmten wir die Fragen der BetrachterInnen und unsere Anliegen aufeinander ab. Daraus ist unser Inhaltskonzept entstanden, welches später immer wieder überprüft werden musste (siehe Kapitel 3 und 4).

Nun machten wir getrennt voneinander Probefotografien. Bei der folgenden Auswertung mit der Grafikerin stellten wir fest, dass die Probefotografien in ihrem Charakter sehr unterschiedlich waren. Einerseits hatten wir Fotografien mit konkreten Therapiesituationen (z.B. einer Teamsitzung). Anderseits entstanden abstrakte Fotografien mit Symbolcharakter (z.B. zusammen-geschnürte Hände als Symbol für Einschränkung der Handlungsfähigkeit). Wir erkannten, dass der Zusammenhang mit der Therapie nicht offensichtlich war. Diese "abstrakten" Fotografien können zwar eine gewisse Neugier bei den BetrachterInnen auslösen, aber auch leicht missverstanden werden. Würde der Laie den Zusammenhang zur Ergotherapie herstellen können? Da wir uns untereinander nicht einig waren, entschieden wir uns, den Fokus bei der nächsten Fotoserie auf die Themen "Hände", "Menschen" und "Objekte" zu richten. Wir erhofften uns dadurch einen einheitlicheren Stil der Bilder. Dabei machten wir die Erfahrung, dass es uns wesentlich einfacher fiel, nachgestellte Szenen zu fotografieren, d.h. mit StatistInnen zu arbeiten. Deshalb wurden nun gezielt Institutionen und StatistInnen gesucht, um die weiteren Fotografien herzustellen.

Dritte Phase: Produktion

An verschiedenen Orten entstanden rund 1000 Fotografien! Die Schwierigkeit war, daraus die geeigneten zwölf auszuwählen. In einem langen Prozess versuchten wir, die Fotografien unserem Konzept zuzuordnen.

Wir diskutierten über die Ästhetik der Bilder. Zusammen mit der Grafikerin erkannten wir, dass "abstrakte" Fotografien von BetrachterInnen leicht missverstanden werden können. Somit einigten wir uns darauf, Fotografien mit therapienahem Inhalt zu verwenden.

Wir suchten nach Schlagwörtern und Bildlegenden, die den Bezug zur Fotografie und zur Ergotherapie herstellen. Nach diesem Prozess, bei dem auch Anpassungen im Inhaltskonzept vorgenommen wurden, hatten wir einen ersten groben Entwurf des Kalenders.

Während die Grafikerin die Kalenderbilder am Computer gestaltete, nahmen wir uns nochmals Zeit, das Ganze von einer anderen Seite zu betrachten. Jede von uns sollte nach ihrem Geschmack zwölf Fotografien auswählen. Dabei wurden individuelle Vorlieben offensichtlich. Diesen Prozess erlebten wir als spannend und anregend. Auch merkten wir, dass wir insgesamt ähnliche Fotografien wie beim ersten Entwurf wählten. Dies bestätigte uns, dass wir auf einem guten Weg waren.

Vierte Phase: Kurzumfrage

Wir realisierten, dass es für uns immer schwieriger wurde, die Wirkung der Fotografien objektiv zu beurteilen. Das Wissen über unsere Aussage, welche wir mit den Bildern machen wollten, hinderte uns, diese unbefangen zu bewerten. Wir entschlossen uns deshalb spontan, eine Kurzumfrage zu starten. Ziel dieser Kurzumfrage war es, die ersten Assoziationen von neutralen BetrachterInnen einzufangen. Wir einigten uns auf einen Raster, welchen jede von uns mit drei Personen aus ihrem Bekanntenkreis anwenden sollte (siehe Kapitel 7.1).

Fünfte Phase: Entscheide und Fertigstellung

Die Kurzumfrage ergab, dass die Aussage nur teilweise bei den BetrachterInnen angekommen war. Auf einem Bild war beispielsweise ein Werkzeugkasten zu sehen. Er sollte Handwerk als Mittel symbolisieren. Dazu meinte eine ältere Frau: "Fiiläd ihr a dä Patiente ume?!" Aus solchen Gründen tauschten wir einige Bilder aus. Zudem mussten einige Fotografien nachgestellt werden. Weiter beschäftigten wir uns mit dem Finden von prägnanten Schlagwörtern und dem Ausformulieren der Bildlegenden. Am Ende dieser Phase besprachen wir uns ein weiteres Mal mit Prisca Sibold und überprüften das Produkt auf seine Vollständigkeit. Schliesslich lag die definitive Fassung des Kalenders vor.

Sechste Phase: Nachbearbeitung

Während die definitive Fassung von der Grafikerin fertiggestellt wurde, beschäftigten wir uns mit dem Titelblatt und dem Berufsinformationstext. Während der Arbeit entstanden weitere Ideen, wofür wir unsere umfangreiche Bildersammlung zusätzlich verwenden könnten (siehe Kapitel 6.4).

Siebte Phase: Evaluationen

Im letzten Schritt haben wir die schriftliche Dokumentation erstellt und die letzten Korrekturen am Kalender vorgenommen.

2.3.2 Entstehungsorte der Fotografien

- Psychiatrie-Zentrum Hard, Embrach

- Zieglerspital, Bern

- Frühberatung und Ergotherapie Zentrum, Wädenswil

- Schienenraum, Werkraum, Ambulatorium der Schule für Ergotherapie Zürich

- in privaten Haushalten

- auf den Strassen der Stadt Zürich

- in diversen Brockenhäusern der Stadt Zürich

3 Inhaltskonzept

3.1 Einleitung

Das Erstellen der Kalenderbilder entstand mit Hilfe des Inhaltskonzeptes. Es diente uns als Orientierungshilfe zur Herstellung und gezielten Auswahl der Fotografien, der Bildlegenden und dem Schlagwort.

Das Inhaltskonzept gewährleistete uns, dass der Kalender für die BetrachterInnen wesentliche Informationen zum Beruf Ergotherapie enthält.

Weiter zeigt das Inhaltskonzept Zusammenhänge zwischen Bild, Schlagwort und Bildlegende.

Das Inhaltskonzept kann in zwei verschiedenen Richtungen (horizontal und vertikal) betrachtet werden:

- In horizontaler Richtung sind die verschiedenen Ebenen (Betrachterebene, Wissensebene, Symbolebene, Schlagwort, Textebene) zueinander in Beziehung gestellt. Diese Richtung gibt somit Antworten auf Fragen zum Beruf Ergotherapie. Zum Beispiel enthält die Betrachterebene die Frage: "was ist Ergotherapie?". Auf der Wissensebene findet man eine mögliche Antwort: "Ergotherapie geht davon aus, dass "Tätig sein" auf den Menschen eine positive Wirkung hat". Die Symbolebene gibt dazu einen visuellen Eindruck anhand einer Fotoabfolge. Das Schlagwort unterstreicht die Absicht der Wissensebene. Und schliesslich erhalten die BetrachterInnen in der Bildlegende weitere Informationen.

Die horizontale Ebene deckt somit "eine" Aussage über die Ergotherapie ab und ist den BetrachterInnen via Bild, Schlagwort und Bildlegende zugänglich.- Die vertikale Richtung ist durch fünf Fragen von PatientInnen aus dem Wartezimmer gegeben. Sie sind untereinander aufgelistet.

Die vertikale Richtung deckt somit, von oben nach unten gelesen, unseren Anspruch auf die Gesamtheit der Aussagen über Ergotherapie ab.

Während der Entstehung des Kalenders mussten die vertikalen und horizontalen Richtungen vernetzt und mehrmals aufeinander angepasst werden. Die einzelnen Ebenen der horizontalen Richtung werden detailliert unter 3.3 beschrieben.

Im weiteren wird das Konzept schematisch dargestellt. Dieses ist für die BetrachterInnen in dieser Form nicht ersichtlich.

3.2 Schema

| Betrachterebene | Wissensebene | Symbolebene | Schlagwort | Textebene |

|

|

||||

| Was ist Ergotherapie? |

|

|

1 Fall für 2 | siehe Kapitel 4.2 |

|

|

||||

|

|

Tätig sein | siehe Kapitel 4.3 | |

|

|

||||

| Wer braucht Ergotherapie? |

|

|

7,9% | siehe Kapitel 4.4 |

|

|

||||

|

|

in Ordnung | siehe Kapitel 4.5 | |

|

|

||||

| Was sind Ziele einer Ergotherapie-Behandlung? |

|

|

Alltag | siehe Kapitel 4.6 |

|

|

||||

|

|

Do-it-yourself | siehe Kapitel 4.7 | |

|

|

||||

|

|

Motivation | siehe Kapitel 4.8 | |

|

|

||||

| Was haben ErgotherapeutInnen für Kompetenzen? |

|

|

Dipl. | siehe Kapitel 4.9 |

|

|

||||

|

|

Praktisch | siehe Kapitel 4.10 | |

|

|

||||

|

|

7.30 Uhr | siehe Kapitel 4.11 | |

|

|

||||

| Wie arbeiten ErgotherapeutInnen? |

|

|

Handwerk | siehe Kapitel 4.12 |

|

|

||||

|

|

Kontakt | siehe Kapitel 4.13 | |

|

|

||||

3.3 Die fünf Ebenen

3.3.1 Betrachterebene

Auf dieser Ebene versetzten wir uns in die Lage der BetrachterInnen, die zum ersten Mal mit dem Beruf Ergotherapie konfrontiert werden. Vor Augen hatten wir eine Situation im Wartezimmer, in der Personen auf die Ergotherapie warten. Diese Überlegungen führten uns zu fünf grundlegenden Fragen zum Beruf. Sie sind in einer uns logischen Reihenfolge geordnet:

- Was ist Ergotherapie?

- Wer braucht Ergotherapie?

- Was sind Ziele einer Ergotherapie-Behandlung?

- Was haben ErgotherapeutInnen für Kompetenzen?

- Wie arbeiten ErgotherapeutInnen?

3.3.2 Wissensebene

Die Wissensebene gibt Antwort auf die Fragen der Betrachterebene. Sie enthält die Informationen, die wir von unserem Beruf vermitteln wollen. Die Schwerpunkte der Wissensebene bilden die Grundlage für die Fotografien und die Bildlegenden.

3.3.3 Symbolebene

Als Symbolebene wird die Fotografie als solches bezeichnet. Sie vermittelt den BetrachterInnen einen visuellen Eindruck eines Teilaspektes der Ergotherapie. Die Fotografien der Kalenderbilder wurden nach folgenden Kriterien ausgesucht:

- Die Fotografien sind aussagekräftig.

- Sie sind für die BetrachterInnen ansprechend und verlocken sie zum Lesen.

- Die Fotografien sollen dekorativ und ästhetisch ansprechend sein.

- Die "PatientInnen" auf den Fotos sollen gemischten Alters und Geschlechtes sein, also den Therapiealltag widerspiegeln.

Die Fotos haben nicht den Anspruch, für sich alleine zu sprechen. Wir wählten bewusst auch Bilder, die nicht auf den ersten Blick mit einer Therapiesituation in Verbindung gebracht werden können. Sie sollen die Neugierde des Betrachters wecken und ihn zum Lesen animieren.

3.3.4 Schlagwort

Das Schlagwort dient ebenfalls dazu, den Betrachter auf mehr Informationen neugierig zu machen und ihn vor das Kalenderbild zu locken. Dies begründet die Grösse und Dominanz des Schlagwortes.

Auch das Schlagwort muss nicht auf den ersten Blick verständlich sein. Vielmehr bildet es die Brücke zwischen der Symbolebene und der Textebene.

3.3.5 Textebene

Die Textebene ist gleichzusetzen mit der Bildlegende. Sie vermittelt den BetrachterInnen die Wissensebene. Sie erklärt auf eine für Laien verständliche Art Teilaspekte des Berufes. Somit unterstreicht und vervollständigt sie das Kalenderbild und ergibt den BetrachterInnen zusammen mit der Fotografie und dem Schlagwort sinnvolle Informationen.

Für den Inhalt ausschlaggebend waren folgende Kriterien:

- Der Text stellt einen Bezug zum Bild dar.

- Er zeigt einen Teilaspekt des Berufes auf und vermittelt Basisinformationen.

- Er ist für BetrachterInnen in für Laien verständlichen, kurzen und klaren Sätzen formuliert.

- Er verweist auf den Berufsinformationstext am Ende des Kalenders (siehe Kapitel 4.14).

3.4 Berufsinformationstext

Während dem Entwerfen der Bildlegenden wurde uns bewusst, dass es schwierig ist, den ganzen Inhalt der Wissensebene in Bild, Schlagwort und Text wiederzugeben. Um trotzdem umfassend über den Beruf zu informieren, entschlossen wir uns, einen Berufsinformationstext für die letzte Kalenderseite zu gestalten (siehe Kapitel 4.14).

4 Kalenderblätter

4.1 Titelbild

Bild Paar auf einer Parkbank

Titel des Kalenders: Überblick

Symbolebene: Diese zwei Leute, welche über die Stadt blicken, sind für uns ein Symbol für die Absicht unserer Arbeit. Wir geben einerseits einen Überblick über den Beruf Ergotherapie und andererseits durch das Medium Kalender auch einen Überblick über das Jahr 2002.

Vorerst zögerten wir bei der Auswahl der Fotografie. Wir befürchteten, dass der Eindruck entstehen könnte, der Inhalt des Kalenders handle von älteren Leuten. Wir entschieden uns trotzdem dafür. Geriatrie ist ein Arbeitsgebiet in der Ergotherapie und ältere Leute sind im Kalender eher wenig vertreten. Zudem finden wir die Fotografie ansprechend und ausdrucksstark.

->Zum Kalenderblatt

4.2 Januar

Bild Die Ergotherapeutin führt Laura beim Melone aushöhlen

Betrachterebene: Was ist Ergotherapie?

Wissensebene: In der Ergotherapie werden gezielt Tätigkeiten eingesetzt. Dabei spielt die Interaktion zwischen PatientIn und TherapeutIn eine wichtige Rolle. ErgotherapeutInnen ist es ein Anliegen, mit PatientInnen zusammen-zuarbeiten und gemeinsam mit ihnen das Vorgehen und die Ziele zu besprechen.

Symbolebene: Diese Fotografie zeigt für uns die Haltung der Therapeutin und unterstreicht den Gedanken, dass in der Therapie gemeinsam etwas erarbeitet wird. Für uns ist dies ein sehr wichtiger Aspekt des Berufes. Er steht deshalb an erster Stelle (Januar). Zudem vermittelt das Bild ein Beispiel einer gezielt eingesetzten Tätigkeit.

Schlagwort: 1 Fall für 2

Auch das Schlagwort führt die BetrachterInnen dahin, dass die Therapiesituation gemeinsam mit PatientInnen gestaltet wird und ihre Mitsprache sehr erwünscht ist.

Bildlegende:

Laura hat Mühe, ihre Bewegungen gezielt zu steuern. Sie wird von der Therapeutin geführt. Den Ergotherapeutlnnen ist es wichtig, mit den PatientInnen eine gute Zusammenarbeit zu pflegen. Das Vorgehen wird mit ihnen gemeinsam abgesprochen. Weitere Berufsinformationen befinden sich auf der letzten Seite.

->Zum Kalenderblatt

4.3 Februar

Bild Ein Kuchen wird gebacken

Betrachterebene: Was ist Ergotherapie?

Wissensebene: Ergotherapie geht davon aus, dass "Tätig sein" auf den Menschen eine therapeutische Wirkung hat. ErgotherapeutInnen verwenden deshalb gezielt eingesetzte Tätigkeiten als therapeutisches Mittel. Dabei müssen ErgotherapeutInnen auch berücksichtigen, dass Tätigkeiten aus vielen Teilschritten bestehen.

Symbolebene: Die Bilderfolge zeigt auf, dass viele Teilschritte nötig sind, um einen Kuchen zu backen. Dies verdeutlicht, wieviel Planung, Handlung und motorische Fertigkeiten es benötigt, um eine Tätigkeit erfolgreich auszuführen.

Schlagwort: Tätig sein

Der Grundgedanke der Ergotherapie wird durch das Schlagwort direkt aufgezeigt. Zudem wurde das Schlagwort näher an der Wissensebene gewählt, da das Kalenderbild keine Therapiesituation zeigt.

Bildlegende:

Bis ein Kuchen fertig auf dem Tisch steht, muss einiges gedacht, geplant und ausgeführt werden. Gezielt eingesetzte Tätigkeiten stehen in der Ergotherapie im Mittelpunkt. Ergotherapeutlnnen gehen davon aus, dass "Tätig sein" auf den Menschen eine therapeutische Wirkung hat. Weitere Berufsinformationen befinden sich auf der letzten Seite.

->Zum Kalenderblatt

4.4 März

Bild Porträts

Betrachterebene: Wer braucht Ergotherapie?

Wissensebene: Ergotherapie ist eine ärztlich verordnete Behandlung für Menschen jeden Alters. Ergotherapie wird in verschiedenen Institutionen angeboten: Spitälern, Rehabilitationskliniken, Altersheimen, Sonderschulen und Privatpraxen.

Symbolebene: Dieses Kalenderblatt zeigt Menschen, also potentielle PatientInnen der Ergotherapie. Bei der Auswahl der Porträts achteten wir auf eine Mischung von Alter, Geschlecht und Nationalität.

Schlagwort: 7,9%

Hier soll die Fantasie der BetrachterInnen angeregt werden. Trotz Nachforschungen ist es uns nicht gelungen, herauszufinden, wie viele Menschen pro Jahr Ergotherapie benötigen. Als Alternative dazu wählten wir eine interessante Information aus dem Arbeitsfeld von ErgotherapeutInnen.

Bildlegende:

7,9% der erwerbstätigen SchweizerInnen arbeiten im Gesundheits- und Sozialwesen. Dazu gehören auch Ergotherapeutlnnen, die in Spitälern, Rehabilitationskliniken, Altersheimen, Sonderschulen und Privatpraxen tätig sind. Ergotherapie ist eine ärztlich verordnete Behandlung für Menschen jeden Alters. Weitere Berufsinformationen befinden sich auf der letzten Seite.

->Zum Kalenderblatt

4.5 April

Bild Küchengestell mit falsch eingereihter Milch

Betrachterebene: Wer braucht Ergotherapie?

Wissensebene: In die Ergotherapie kommen PatientInnen, die aufgrund einer körperlichen, psychischen, sozialen oder entwicklungsbedingten Schwierigkeit vorübergehend oder längerfristig im Handeln beeinträchtigt sind.

Symbolebene: Die am falschen Ort platzierte Milch symbolisiert Handlungsbeeinträchtigung oder Einschränkung der Selbstständigkeit. Auch sollen damit kognitive Einschränkungen angedeutet werden, was ebenso eine Indikation für Ergotherapie darstellt.

Schlagwort: in Ordnung

Das Schlagwort soll den BetrachterInnen vermitteln, dass es nicht selbstverständlich ist, etwas am richtigen Ort zu platzieren. Ein Leben kann durch Einschränkungen im Handeln in Unordnung geraten.

Bildlegende:

Gehört die Milch nicht in den Kühlschrank? - In die Ergotherapie kommen PatientInnen, die aufgrund einer körperlichen, psychischen, kognitiven, sozialen oder entwicklungsbedingten Schwierigkeit im Handeln beeinträchtigt sind. Ihr Leben kann dadurch in Unordnung geraten. Weitere Berufsinformationen befinden sich auf der letzten Seite.

->Zum Kalenderblatt

4.6 Mai

Bild Alltagsgegenstände

Betrachterebene: Was sind Ziele einer Ergotherapie-Behandlung?

Wissensebene: Für ErgotherapeutInnen ist der Alltag der PatientInnen wichtig und spielt eine zentrale Rolle in der Behandlung. Sie berücksichtigt dabei die Gewohnheiten und üblichen Tätigkeiten, in welchen die PatientInnen (wieder) selbstständiger werden möchten. Ein zentrales Ziel der Ergotherapie ist es, den Alltag von PatientInnen zu erleichtern.

Symbolebene: Auf der Fotografie sind Alltagsgegenstände zu sehen, deren Handhabung mit eingeschränkten motorischen Fähigkeiten nicht selbstverständlich ist. Das Einsetzen der abgebildeten Gegenstände erfordert feinmotorisches Geschick.

Schlagwort: Alltag

Hier wählten wir das Schlagwort wieder näher bei der Aussage, weil die Fotografie keine Therapiesituation zeigt.

Bildlegende:

Es ist nicht immer einfach, den Alltag zu bewältigen. Vor allem Menschen die vorübergehend oder längerfristig eine (körperliche oder psychische) Beeinträchtigung erleben, müssen neu erlernen ihren Alltag zu gestalten. Die ErgotherapeutInnen unterstützen und begleiten sie dabei. Weitere Berufsinformationen befinden sich auf der letzten Seite.

->Zum Kalenderblatt

4.7 Juni

Bild Einhändig einen Apfel schälen

Betrachterebene: Was sind Ziele einer Ergotherapie-Behandlung?

Wissensebene: Ein weiteres zentrales Ziel der Ergotherapie ist die Erhaltung und Wiederherstellung einer grösstmöglichen Selbstständigkeit.

Symbolebene: Das Bild zeigt, dass man einhändig einen Apfel schälen kann, indem ein Rüstmesser am Tisch montiert wurde. Dieser Patientin konnte ein Stück Selbstständigkeit zurückgegeben werden.

Schlagwort: Do-it-yourself

Etwas (wieder) selber tun, kann für PatientInnen zu einer verbesserten Lebensqualität beitragen. Die BetrachterInnen erfahren durch das Schlagwort, dass die Patientin handlungsfähig ist.

Bildlegende:

Aufgrund eines Unfalls kann die Patientin nur eine Hand einsetzen. Durch das von der Ergotherapeutin am Tisch montierte Rüstmesser gelingt es der Patientin, den Apfel einhändig zu schälen. Die ErgotherapeutInnen kennen Hilfsmittel und beraten PatientInnen damit Selbstständigkeit und somit Lebensqualität zurückgewonnen werden kann. Weitere Berufsinformationen befinden sich auf der letzten Seite.

->Zum Kalenderblatt

4.8 Juli

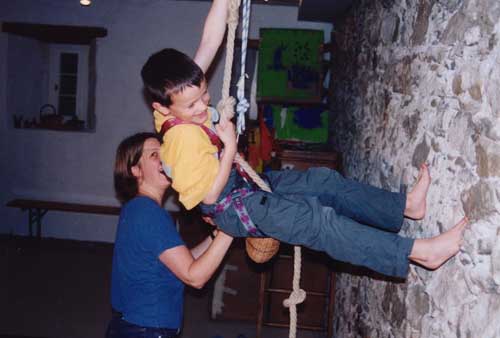

Bild Junge beim Klettern

Betrachterebene: Was sind Ziele einer Ergotherapie-Behandlung?

Wissensebene: ErgotherapeutInnen ist es wichtig, auf die Ressourcen und Bedürfnisse der PatientInnen zu achten. Sie passen Übungen den PatientInnen an und steigern somit ihre Motivation.

Symbolebene: Bei dieser Fotografie stand für uns die Freude und das Lachen des Jungen während einer Tätigkeit im Mittelpunkt. Zudem kommt auch die Begeisterung der Therapeutin zum Ausdruck.

Schlagwort: Motivation

Das Schlagwort zeigt hier die Wichtigkeit von Motivation in der Therapie.

Bildlegende:

Marco macht es Spass, mit Hilfe der Ergotherapeutin zu klettern. Es fördert sein Gleichgewicht, seine Konzentration und seine Wahrnehmung. Ergotherapeutlnnen erfassen die Ressourcen und Bedürfnisse der PatientInnen und leiten sie bei Übungen gezielt an. Motivation ist ein wichtiger Aspekt in der Ergotherapie. Weitere Berufsinformationen befinden sich auf der letzten Seite.

->Zum Kalenderblatt

4.9 August

Bild Die Beweglichkeit eines Fingergelenkes wird gemessen

Betrachterebene: Was haben ErgotherapeutInnen für Kompetenzen?

Wissensebene: ErgotherapeutInnen verfügen über ein breites Grundwissen. Es beinhaltet medizinische, psychologische und pädagogische Kenntnisse. Ergotherapie ist ein medizinisch-therapeutischer Beruf mit einem eidgenössisch anerkannten Diplom.

Symbolebene: Die Gelenkmessung symbolisiert die Genauigkeit und die zielgerichtete Arbeitsweise von ErgotherapeutInnen. Die Wirkung der Behandlung wird immer wieder überprüft.

Schlagwort: Dipl.

Dipl. soll den BetrachterInnen näher bringen, dass ErgotherapeutInnen eine medizinische Ausbildung abgeschlossen haben und somit über Fachkompetenz verfügen.

Bildlegende:

Hier wird die Beweglichkeit eines Gelenkes gemessen. ErgotherapeutInnen haben ein breites Grundwissen; es beinhaltet medizinische, psychologische und pädagogische Kenntnisse sowie handwerklich-gestalterische Fähigkeiten. Dies ist Gewähr für eine kompetente Behandlung der PatientInnen. Weitere Berufsinformationen befinden sich auf der letzten Seite.

->Zum Kalenderblatt

4.10 September

Bild Haarbürste als Kartenständer

Betrachterebene: Was haben ErgotherapeutInnen für Kompetenzen?

Wissensebene: Ideenreichtum, Flexibilität und technisches sowie handwerkliches Geschick sind wertvolle Eigenschaften für die Arbeit als ErgotherapeutIn.

Symbolebene: Die Fotografie zeigt eine einfache, hilfreiche und kostengünstige Hilfestellung, um einhändig Karten zu spielen.

Schlagwort: Praktisch

Praktisch soll auf die einfache, hilfreiche und kostengünstige Lösung hindeuten.

Bildlegende:

Beim Kartenspiel ersetzt eine Haarbürste die linke Hand. Je nach Schwierigkeiten sind alltagsbezogene, innovative und originelle Lösungen gefragt. ErgotherapeutInnen verfügen über handwerkliches Geschick und technisches Verständnis um Ideen umzusetzen. Nötig ist dies zum Beispiel auch bei Rollstuhlanpassungen. Weitere Berufsinformationen befinden sich auf der letzten Seite.

->Zum Kalenderblatt

4.11 Oktober

Bild Teamsitzung

Betrachterebene: Was haben ErgotherapeutInnen für Kompetenzen?

Wissensebene: Soziale Kompetenz ist für ErgotherapeutInnen ein wichtiger Aspekt. Sie wird benötigt in der Zusammenarbeit mit ÄrztInnen, Pflegepersonal, PhysiotherapeutInnen, LogopädInnen, PsychologInnen und weiteren SpezialistInnen. Für den Einbezug von PatientInnen und Angehörigen in die Planung braucht es kommunikative Fähigkeiten.

Symbolebene: Die Fotografie zeigt ein Team während einer morgendlichen Besprechung. Sie soll den BetrachterInnen vermitteln, dass Therapie gezielt stattfindet, geplant und koordiniert ist. Zudem lässt dieses Bild einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Schlagwort: 7.30 Uhr

Die Zeitangabe symbolisiert, dass ErgotherapeutInnen ihren Arbeitstag gezielt planen und im Team absprechen.

Bildlegende:

Kommunikation ist ein wichtiger Teil der Arbeit von Ergotherapeutlnnen. Mit anderen Berufsgruppen werden Erfahrungen ausgetauscht und Therapieziele diskutiert. Im Gespräch mit den PatientInnen und den Angehörigen werden die nächsten Schritte der Therapie festgelegt. Weitere Berufsinformationen befinden sich auf der letzten Seite.

->Zum Kalenderblatt

4.12 November

Bild Werken an einem Holzstück

Betrachterebene: Wie arbeiten ErgotherapeutInnen?

Wissensebene: ErgotherapeutInnen setzen für die Behandlung verschiedene therapeutische Mittel ein:

- Aktivitäten des täglichen Lebens (z.B. waschen, anziehen, kochen)

- Wahrnehmungs- und Bewegungsübungen

- Handwerklich-gestalterische Tätigkeiten

- Musisch-kulturelle, spielerische und soziale Aktivitäten

Zudem passen sie Schienen und Hilfsmittel an und beraten bei zweckmässiger Umgestaltung der Wohnung oder des Arbeitsplatzes.

Symbolebene: Aus den vielen therapeutischen Mitteln haben wir eine handwerkliche Tätigkeit gewählt. Dies geschah auch mit der Absicht, über den gesamten Kalender eine Vielfalt der Möglichkeiten aufzuzeigen.

Schlagwort: Handwerk

In der Kurzumfrage wurde ersichtlich, dass die Anwendung von handwerklichen Tätigkeiten in der Ergotherapie wenig bekannt ist. Wir wollten deshalb ein konkretes Schlagwort.

Bildlegende:

Ergotherapeutlnnen kennen viele Möglichkeiten, PatientInnen zu behandeln. Dazu gehören Werken, Malen, Spielen und soziale Aktivitäten, ebenso die Unterstützung in Alltagshandlungen (z.B. waschen und anziehen). Zudem passen ErgotherapeutInnen Schienen und Hilfsmittel an. Ein weiterer Aufgabenbereich ist die Beratung zur Umgestaltung der Wohnung oder des Arbeitsplatzes. Weitere Berufsinformationen befinden sich auf der letzten Seite.

->Zum Kalenderblatt

4.13 Dezember

Bild Malgruppe an einem gemeinsamen Werk

Betrachterebene: Wie arbeiten ErgotherapeutInnen?

Wissensebene: Ergotherapie findet einzeln oder in Gruppen statt. Die Indikation für eine Gruppentherapie kann zum Beispiel mangelnde Kontaktfähigkeit sein.

Symbolebene: Die begegnenden Hände sollen ein Ziel der Gruppentherapie, Kontakte herzustellen, speziell untermalen. Gestalterische Mittel sind bis jetzt im Kalender nicht vorgekommen. Dies war mit ein Grund für die Wahl dieser Fotografie.

Schlagwort: Kontakt

Kontakt deutet auf die gewinnenden Anteile einer Gruppenarbeit hin.

Bildlegende:

Aufeinander zugehen ist nicht immer einfach. Menschen mit einer psychischen Erkrankung haben zum Teil Mühe, in Kontakt zu treten. Deshalb bieten Ergotherapeutlnnen neben Einzeltherapien auch Mal-, Koch- und Freizeitgruppen an. Dabei lernen PatientInnen Toleranz zu üben, Kritik entgegenzunehmen und aufeinander zuzugehen. Weitere Berufsinformationen befinden sich auf der letzten Seite.

->Zum Kalenderblatt

4.14 Letzte Seite: Berufsinformationen

Was ist Ergotherapie?

Ergotherapie setzt sich zusammen aus dem griechischen Begriff

ergon - Tat, Werk, Arbeit und therapeuein - pflegen, heilen, ausbilden. Ergotherapie heisst Behandeln mittels konkreter Aktivität. "Tätig sein" steht in der Ergotherapie im Mittelpunkt. ErgotherapeutInnen gehen davon aus, dass "Tätig sein" ein menschliches Grundbedürfnis ist und dass gezielt eingesetzte Tätigkeiten eine therapeutische Wirkung haben. Ergotherapie ist eine ganzheitlich ausgerichtete, medizinische Behandlung, die psychologische, pädagogische und soziale Gesichtspunkte einbezieht.

Wer braucht Ergotherapie?

Ergotherapie ist eine ärztlich verordnete Behandlung für Menschen jeden Alters. In die Ergotherapie kommen PatientInnen, die aufgrund einer körperlichen, psychischen, sozialen oder entwicklungsbedingten Schwierigkeit vorübergehend oder längerfristig im Handeln beeinträchtigt sind. Viele Tätigkeiten, Verhaltensweisen und Fertigkeiten müssen neu erlernt werden. Ergotherapie wird in verschiedenen Institutionen angeboten: Spitälern, Rehabilitationskliniken, Altersheimen, Sonderschulen und Privatpraxen.

Was sind die Ziele einer Ergotherapie-Behandlung?

Ein zentrales Ziel der Ergotherapie ist es, mit den PatientInnen zusammen die grösstmögliche Selbstständigkeit und Handlungsfähigkeit im Alltag zu erreichen. Im geschützten Rahmen der Therapie werden Beeinträchtigungen und Ressourcen erfasst, individuelle Ziele formuliert, und es wird nach Wegen gesucht, um die bestehenden Schwierigkeiten anzugehen und zu überwinden.

Was haben ErgotherapeutInnen für Kompetenzen?

ErgotherapeutInnen haben ein breites Grundwissen. Es beinhaltet medizinische, psychologische und pädagogische Kenntnisse. Weiter verfügen sie über handwerklich-gestalterische Fähigkeiten und technisches Geschick, unter anderem um individuelle Lösungen für patientenspezifische Probleme zu finden. Kommunikation ist ein wichtiger Teil in der Arbeit von ErgotherapeutInnen; dies vor allem im Gespräch mit den PatientInnen und den Angehörigen sowie in der Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen. Dazu gehören ÄrztInnen, Pflegepersonal, PhysiotherapeutInnen, LogopädInnen, Psychologlnnen und weitere SpezialistInnen.

Wie arbeiten ErgotherapeutInnen?

ErgotherapeutInnen arbeiten über das eigenständige Tun der PatientInnen in Einzel- und Gruppentherapien. Sie setzen für die Behandlung verschiedene therapeutische Mittel ein:

- Aktivitäten des täglichen Lebens (z.B. waschen, anziehen, kochen)

- Wahrnehmungs- und Bewegungsübungen

- Handwerklich-gestalterische Tätigkeiten

- Musisch-kulturelle, spielerische und soziale Aktivitäten

Zudem passen sie Schienen und Hilfsmittel an und beraten bei zweckmässiger Umgestaltung der Wohnung oder des Arbeitsplatzes.

Dieser Kalender ist im Rahmen einer Diplomarbeit an der Schule für Ergotherapie Zürich entstanden. Für weitere Informationen wenden Sie sich an: Schule für Ergotherapie Zürich, Adresse...

->Zum Kalenderblatt

5 Evaluation

5.1 Evaluation der zentralen Fragestellung

Wie kann der Beruf Ergotherapie mittels eines Jahreskalenders dargestellt werden?

Unser Kalender ist eine mögliche Antwort auf die Fragestellung.

Die zentrale Schwierigkeit war, die Informationsmöglichkeit mittels Bild und Text möglichst optimal zu nutzen. Dies war nicht einfach, da wir mit dem Informationsausmass stärker eingeschränkt waren als dies beispielsweise bei einem Film oder einer Broschüre der Fall ist. So mussten wir uns immer wieder auf das Wesentliche beschränken. Ein Kalenderblatt sollte einerseits nicht zu überladen sein, andererseits trotzdem möglichst viele Informationen enthalten. Wichtig dabei war die Berücksichtigung des Inhaltskonzeptes. Dessen Vernetzung und Anpassung war eine schwierige Aufgabe. Sie verlangte von uns immer wieder eine Art "Spagat". Wir finden, dass wir einen Weg gefunden haben, einen ansprechenden und informativen Kalender herzustellen.

5.2 Evaluation der Zielsetzungen

5.2.1 Evaluation zum Kalender

Wir gehen der Frage nach, wie weit ein Jahreskalender als Öffentlichkeitsarbeit dienen kann:

Ein Jahreskalender ist eine von vielen verschiedenen Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit. Wenn es gelingt, ihn auf eine ansprechende Art zu gestalten, kann er eine ausdrucksstarke, informative, dekorative und ästhetische Komponente besitzen.

Dabei gilt es auf folgende Schwierigkeiten zu achten:

- Ein Produkt von etwa 50 Franken lässt sich schlecht unter die Leute bringen. Unter diesem Gesichtspunkt würde sich ein günstigeres Produkt besser für eine Öffentlichkeitsarbeit eignen (z.B. Herstellung/Verkauf einer Postkarte). Zudem gilt je teurer ein Produkt ist, desto höher sind die qualitativen Ansprüche an dieses.

Der Anspruch an ein Kalenderblatt ist sehr hoch, da es durchschnittlich 30 Tage konstant an der Wand hängt.

Diese Nachteile zeigen auf, wie wichtig es ist, mit Fachleuten wie GrafikerInnen und FotografInnen zusammen zu arbeiten.

Es soll ein Kalender entstehen, der verschiedene Menschen zum Hinschauen animiert und sie neugierig macht. Im besten Fall fordert er sie dazu auf, das Bild aus der Nähe zu betrachten, sich Gedanken darüber zu machen und darin zu blättern:

Um die BetrachterInnen anzusprechen, mussten wir herausfinden, welche Fragen sie zum Beruf haben. Wir versuchten uns fiktiv in die BetrachterInnen einzufühlen. Bei der Kurzumfrage merkten wir, wie stark es von der Person abhängt, welche Informationen aus dem Bild aufgenommen werden. Dies bestärkte uns darin, dass uns eine aufwändige Umfrage vor der Entstehung des Kalenders nicht viel gebracht hätte.

Ob es uns jedoch gelungen ist, die Menschen zum Hinschauen zu animieren, können wir erst beantworten, wenn wir im Jahr 2002 Rückmeldungen dazu erhalten haben. Unserer Ansicht nach ist es uns vor allem beim Kalenderblatt März (Porträts) und April (Küchengestell mit falsch eingereihter Milch) gelungen, in der Kombination von Bild und Schlagwort, die Neugier der BetrachterInnen zu wecken.

Der Kalender soll den BetrachterInnen Eindrücke des Ergotherapie-Berufes vermitteln:

Wir finden, dass es uns bei jedem Kalenderblatt gelungen ist, einen globalen Eindruck des Berufes zu vermitteln.

Zum Beispiel macht uns das Kalenderblatt Februar "gluschtig" auf "Tätig sein".

Zusätzlich meinen wir, gesamthaft einen vielseitigen und professionellen Eindruck unseres Berufes vermittelt zu haben. Vielseitig auch deshalb, weil die Bilder für die BetrachterInnen einerseits einen bekannten (Teamsitzung) und andererseits einen unbekannten (Junge beim Klettern) Eindruck der Therapie vermitteln. Zum Teil war es schwierig, alle Informationen der Wissensebene zu vermitteln. Dies hatte zur Folge, dass die Bildlegenden, bei einem weniger aussagekräftigen Bild, überladen wurden. (z.B. März und November). Wir nehmen dies jedoch in Kauf, da uns diese Informationen sehr wichtig sind.

Der Kalender soll ästhetisch gestaltet und somit als Dekorationsobjekt geeignet sein:

Nach unserem ästhetischen Empfinden, haben wir dieses Ziel gut bis sehr gut erreicht. Die Fotografie der handwerklichen Tätigkeit beispielsweise gefällt uns allen besonders gut. Sie strahlt eine gewisse Wärme aus, die durch das Material Holz unterstrichen wird.

Der Hintergrund der Bilder Januar und Juni, auf denen eine Therapiesituation zu sehen ist, schien uns anfangs zu dunkel. Der dunkle Hintergrund jedoch rückt die Therapiesituation in den Mittelpunkt, was Absicht war.

Bei den Kalenderbildern, auf denen mehrere Fotografien zu sehen sind (März und April), verdeckt die Grafik die unterste Bildreihe. Dies stört uns. Die Grafikerin jedoch erklärte uns, dass bei jeder grafischen Gestaltung gewisse Nachteile entstehen würden.

Verbesserungen:

Nach der Fertigstellung der ersten drei Kalender haben wir folgende Mängel festgestellt, die wir für die weitere Produktion noch korrigieren werden:

- Korrekturen März/September: Kommafehler beheben.

- Korrektur Juni: "sind" durch "ist" ersetzen.

- Korrekturen der letzten Seite: "Berufsinformationen" grösser schreiben, "Ergotherapie" weglassen.

- Reinigung der Fotografien durch Grafikerin.

5.2.2 Evaluation zum Prozess

Die Zusammenarbeit im Diplomarbeitsteam soll konstruktiv, effizient und motivierend sein:

Wir sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit. Wir haben alle ähnliche Arbeitsmethoden- und Haltungen und eine ähnliche Feedbackkultur. Gemeinsamkeiten erleichterten die Zusammenarbeit ungemein und liessen sie zu einem erfolgreichen und freudigen Erlebnis werden. Wir erlebten die Zusammenarbeit als konstruktiv, effizient und motivierend. Dies wird in der persönlichen Evaluation genauer ersichtlich (siehe Kapitel 5.3).

Unser Aufwand soll den gegebenen zeitlichen Rahmen nicht zu stark überschreiten:

Durch die genaue und detaillierte Organisation und Planung und das pünktliche Einhalten der geplanten Schritte, ist es uns gelungen, den zeitlichen Rahmen nur um wenige Arbeitstage pro Person zu überschreiten.

An verschiedenen Punkten der Arbeit haben wir trotz starker Verlockung entschieden, uns in der Erweiterung der Arbeit vernünftig zu begrenzen. Dann zum Beispiel, als uns die Grafikerin beim Betrachten unserer Fotografien darauf aufmerksam machte, dass sich eine Fotografie besonders gut für das Projekt der Migros "Bedruckte Tragtaschen" eignen würde. Dies hätte uns sehr gereizt, da wir damit eine breite Öffentlichkeit hätten ansprechen können.

Unser zeitlicher Rahmen war auch durch die Zusammenarbeit mit der Grafikerin stark beeinflusst. Ihre Arbeit war ein freundschaftlicher und unentgeltlicher Dienst. Da sie inmitten von anderen Aufträgen stand, war ihre Zeit begrenzt.

Im Nachhinein stehen für uns der Zeitaufwand und der Ertrag unserer Arbeit (ansprechender Kalender, gute Zusammenarbeit, vertiefte Auseinandersetzung mit dem Beruf) in einem sehr guten Verhältnis.

5.3 Persönliche Evaluation

Etelka:

Unsere Diplomarbeit faszinierte mich von Beginn an. Die Frage, wie sich ein Thema oder eine Aussage visuell darstellen lässt, begleitete mich während der ganzen Diplomarbeitszeit. Zudem fand ich es spannend, dass wir während der Erarbeitung einer Öffentlichkeitsarbeit zugleich Öffentlichkeitsarbeit leisteten. Dies z.B. beim Erstellen der Fotografien auf der Strasse oder beim Durchführen der Umfrage.

Ich wurde in meiner Ansicht bestärkt, dass die Arbeit im Team zwar zum Teil aufwändiger sein kann, das Resultat aber umfassender und bereichernd wird. Ich bin gespannt auf die Reaktionen auf unser Produkt!

Nicole:

Die Arbeit in unserer Diplomarbeitsgruppe bestätigte mir ein weiteres Mal, wie bereichernd und spannend Teamarbeit sein kann.

Der kreative Teil der Arbeit weckte in mir erneut die Lust, neben meinem zukünftigen Beruf die Hobbies zu intensivieren.

Die Arbeitsorte während dieser vier Wochen waren gut gewählt. Das Grafikatelier lag nahe bei Etelkas Wohnung. Bei Sonja zu Hause standen in der dritten Diplomarbeitswoche dank Peters Mithilfe die Computer bereit. Dies war ein weiterer Punkt, welcher einen optimalen Ablauf begünstigte.

Ich danke Etelka und Sonja für die Zusammenarbeit. Ich würde es sofort wieder tun.

Sonja:

Ich hatte seit der Entstehung der Idee das Gefühl, der Kalender sei wie geschaffen für die Zusammensetzung unserer Diplomarbeitsgruppe. Etelka, die begeistert war von der Idee und Erfahrung sowie Freude am Fotografieren mitbrachte. Nicole, die es reizte, ein handfestes Produkt herzustellen. Und ich, die Lust hat, neue und gewagte Projekte zu erforschen und diese möglichst perfekt zu planen und zu organisieren.

Die nahe Zusammenarbeit und gemeinsame Auseinandersetzung in der Gruppe bereicherten mein Verständnis vom Berufsbild und zeigten mir meine sozialen und personellen Kompetenzen detailliert auf.

6 Empfehlungen zur Produktion

Falls der Kalender als Öffentlichkeitsarbeit Anklang findet und die Idee für einen weiteren Kalender allenfalls aufgegriffen werden will, sollen die folgenden Angaben zur Information dienen.

6.1 Kostenschätzung

Fotografien: Unsere Erfahrung zeigt, dass bei mittleren bis guten Fotokenntnissen ohne professionelle Hilfe etwa 500 Franken für das Entwickeln der Fotos notwendig sind. Wenn eine sehr gute digitale Kamera und ein Computer mit entsprechendem Programm zur Verfügung steht, entfallen die Kosten der Fotoentwicklung. Jedoch sind diese technischen Mittel sehr teuer und benötigen Fachkenntnisse bei der Benutzung.

Je nach Druckverfahren und Druckerei können die Kosten für ein Exemplar stark varieren. Durch Offerten wissen wir, dass die Kalenderherstellung mit dem Laserdruckverfahren zur Zeit folgendes kostet:

50 Exemplare kosten etwa 2500 CHF

100 Exemplare kosten etwa 4000 CHF

200 Exemplare kosten etwa 6000 CHF

Ein Offsetdruck lohnt sich je nach Druckerei erst von einer Exemplarzahl um 200 Stück.

6.2 Finanzierung

Es bestehen zwei Möglichkeiten der Finanzierung.

Die erste beinhaltet, dass das Projekt kostendeckend sein muss. Das heisst, dass der Kalender für etwa 50 Franken pro Stück verkauft werden muss.

Die zweite Möglichkeit ist die Suche von Sponsoren.

6.3 Verkauf

Das beste wäre es vermutlich, wenn der Kalender ins Sortiment einer Firma aufgenommen würde, die Ergotherapiematerial verkauft. Es besteht auch die Möglichkeit, der Ergotherapie-Zeitschrift ein Informationsblatt beizulegen und den Kalender anhand eines Versandes zu verschicken. Er könnte auch an Therapiekongressen oder sonstigen Veranstaltungen zu gesundheitlichen Themen verkauft werden. Ebenfalls würden sich Veranstaltungen von therapeutischen Verbänden, wie Sektionstreffen und Delegiertenversammlungen, für den Verkauf eignen.

6.4 Verwendung der überzähligen Fotografien

Im Laufe unserer Arbeit stiessen wir immer wieder auf neue, spannende Ideen, in welcher Weise wir die Bekanntmachung des Berufsbildes noch fördern könnten. Unsere überzähligen Fotografien könnten folgendermassen verwendet werden:

- Kreative Kalendervarianten (z.B. dreidimensionale Versionen, Sensorikkalender, usw.)

- Kalender mit ergospezifischen Daten (berufspolitische Information)

- Bedruckte Einkaufstaschen (z.B. Migrostaschen)

- Agenda

- Poster

- Postkarten

- Briefmarken

- Kleber

- Fotoarchiv für die Schule für Ergotherapie

- Bildinformation für Berufsberatungen

7 Anhang

7.1 Umfrage

|

Bedingungen |

2-3 Personen, die Ergotherapie nicht kennen |

|

|

Vorinformationen: |

Wir machen eine Diplomarbeit. |

|

|

Zeigen der Bilder: |

Eines nach dem anderen |

|

|

Nachfragen: |

Was würden Sie gerne in der Bildlegende erfahren? |

|

|

Zeitplanung: |

Zeitaufwand pro Person etwa 30 Minuten. |

7.2 Einwilligungserklärung

7.3 Bildnachweis

- Etelka Andraskay, Nicole Lichtensteiger, Sonja Rota

Alle Fotografien des Kalenders und der schriftlichen Dokumentation

Diverse Entstehungsorte; Zürich Mai 2001

7.4 Quellenangaben

- Bachmann Christian

"Berufskunde"

Schulunterlagen Schule für Ergotherapie Zürich; Zürich 1998-2000- Schule für Ergotherapie Zürich

Broschüre der Schule für Ergotherapie Zürich

Schule für Ergotherapie Zürich, Zürich 2000- Monika Breu, Hannah Einhaus

"ErgotherapeutIn"

Broschüre des ErgotherapeutInnen-Verbandes Schweiz, 1994- EVS-PR Kommission

"Ergotherapie, möchten Sie mehr darüber wissen?"

Informationsbroschüre des ErgotherapeutInnen-Verbandes Schweiz, Zürich 1998- EVS-PR Kommission

"Was ist Ergotherapie?"

Broschüren und Unterrichtsfolien des ErgotherapeutInnen-Verbandes Schweiz, Zürich 1993- Theres Langenegger, Dorothee Rübel, Monika Wipfli

"Ergo PRofile"

Diplomarbeit 426 der Schule für Ergotherapie Zürich, Zürich 1993- Jill Moosbrugger, Lilian Toigo, Iris Zimmermann

"Öffentlichkeitsarbeit; Methodik und Rhetorik zur Gestaltung von Vorträgen im Rahmen ergotherapeutischer Öffentlichkeitsarbeit"

Diplomarbeit 446 der Schule für Ergotherapie Zürich, Zürich 1995- Silvia Otth Kreiter, Barbara Schönenberger-Tanner, Urs Albisser

"Ergotherapie www (was wie warum)"

Diplomarbeit 490 der Schule für Ergotherapie Zürich, Zürich1998- Trix Frei, Kathrin Lüthi, Charles Mayor, Andrea Schürpf, Michele Tschumi

"Focus auf Ergotherapie"

Diplomarbeit 541 der Schule für Ergotherapie Zürich, Zürich 2001- Bundesamt für Statistik

"Produktion, Handel und Verbrauch, Schweiz und Kantone"

Betriebszählung 1998 des Bundesamtes für Statistik, Neuchâtel 2000- Heinz Hartnig

"Wirksames Werbetexten"

Wilhelm Heyne Verlag, München 1983- Martina Becher

"Moral in der PR"

VISTAS Verlag, Berlin 1996- Karsten Bredemeier, Reiner Neumann

"Kreativ PR - bissig, dynamisch, erfolgreich"

Orell Füssli Verlag, 1997- Wissenschaftlicher Rat der Dudenkommission

"Duden, die sinn- und sachverwandten Wörter"

Dudenverlag, Mannheim 1972

Formatierung als Webseite: Peter Märki, Stand 2002-06-10

Last Change: 2025-07-30 Zulu v4.0.1